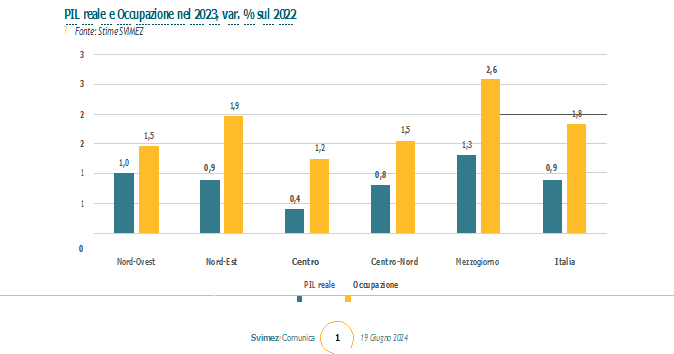

L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) ha stimato che, nel 2023, il Prodotto interno lordo (Pil) dell’Italia è cresciuto rispetto all’anno precedente di +0,9% al di sopra della media europea (+0,4%). A questa crescita hanno contribuito in maniera difforme le quattro macroaree italiane: il Mezzogiorno +1,3%, il Nord-Ovest +1%, il Nord-Est +0.9% e il Centro +0.4%. La crescita del Mezzogiorno si deve principalmente agli investimenti nelle opere pubbliche, nel Nord, invece, la minore crescita è dipesa dal calo del valore aggiunto dell’industria e dell’agricoltura penalizzata dai fattori climatici avversi.

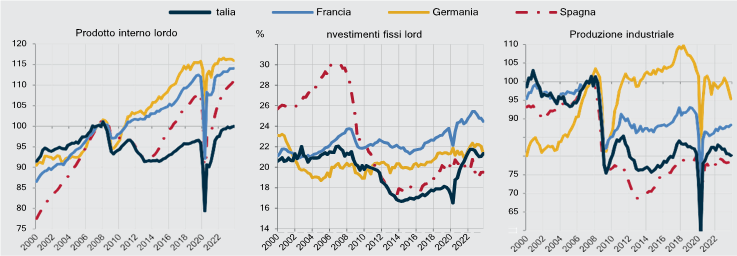

Secondo l’ultimo rapporto Istat sulla situazione del Paese, dal 2020 l’economia italiana cresce più della media dell’Unione europea (Ue) e alla crescita si è associato il buon andamento del mercato del lavoro; tuttavia questi risultati arrivano da un ventennio caratterizzato dalla crisi più lunga della storia nazionale, nei quali l’Italia ha dovuto adattarsi a profondi cambiamenti nel contesto internazionale.

Approfondiamo questi temi con Annamaria Nifo, docente di Economia applicata presso il Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell’Università del Sannio.

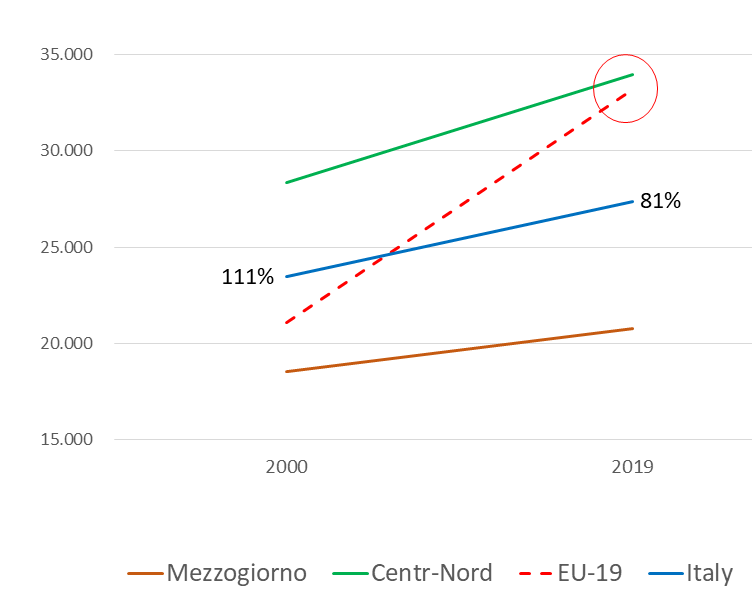

“Nel ventennio pre-pandemia l’Italia si è progressivamente allontanata dal resto d’Europa. Nel 2000 il Pil pro capite in Italia era circa 23mila euro, l’11% sopra la media Ue-19 con il Centro-Nord a trentacinque punti sopra la media Ue, e il Mezzogiorno tredici punti al di sotto. Nel 2019 il Pil europeo era di 33.200 euro, mentre quello italiano di 27mila euro, scivolando di diciannove punti percentuali sotto la media europea.

In vent’anni l’Italia perde quasi trenta punti percentuali. Cosa c’è in questi trenta punti? C’è il vantaggio del Centro-Nord completamente azzerato, ora in linea con la media europea. E poi c’è un Sud sempre più lontano dall’Europa: nel 2019 Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia hanno avuto livelli del Pil più bassi della Grecia, epicentro della lunga crisi.”

Resta il divario, e la “locomotiva” del Centro Nord non trascina più il Paese

“I divari tra le due macroaree del Paese sono rimasti sostanzialmente immutati: la distanza tra il reddito medio di un cittadino del Sud-Italia e quello di un cittadino del Nord Ovest è rimasta ferma al 58% mentre, nello stesso ventennio, un cittadino tedesco dei Lander dell’Est vedeva salire il suo reddito medio dal 47% al 73% rispetto a quello di un cittadino dell’ex Germania Ovest. Il Sud già in ritardo si è allontanato dall’Europa e occupa le ultime posizioni nel ranking del Pil pro capite delle regioni europee. Ma il vero elemento di novità nella debole performance complessiva del Paese è il Centro-Nord, che si è allontanato dalle regioni europee più dinamiche.”

Secondo l’Istat, dal 2019 al 2022 si osserva una tendenza al recupero, anche grazie alle politiche espansive poste in essere in Italia. Il tasso di crescita medio annuo del Pil pro capite ha superato quello medio dell’Ue nella maggior parte delle Regioni italiane ad eccezione di Toscana, Umbria, Lazio, Piemonte, e Abruzzo. Emergono però dati allarmanti che riguardano i salari, lo spopolamento e i tassi di abbandono scolastico.

I bassi salari spingono all’emigrazione. Se ne vanno anche i laureati

Secondo Svimez, a partire dagli anni Novanta le imprese italiane hanno cercato di reagire alla competizione europea attraverso svalutazioni interne, questo ha sospinto l’emigrazione e ha contribuito all’impoverimento del capitale umano e sociale.

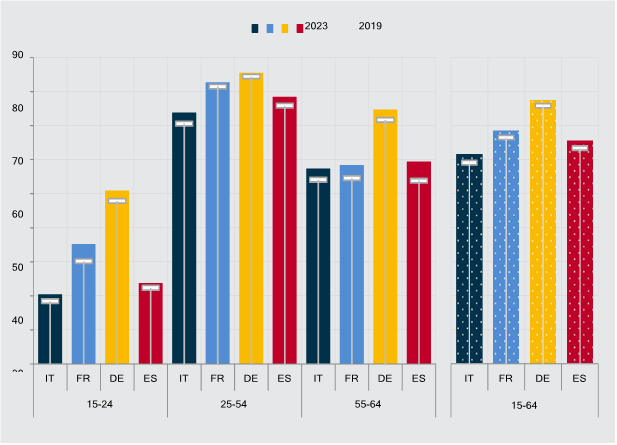

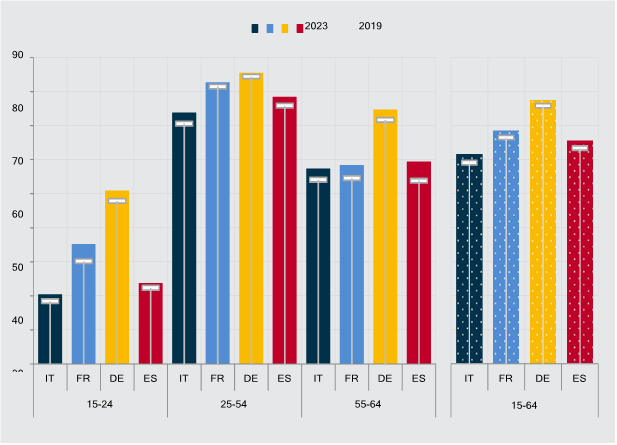

A tal proposito Nifo prosegue così: “in Europa siamo terzi per disoccupazione giovanile, ultimi per tasso di partecipazione al mercato del lavoro delle donne, penultimi per numero di laureati, primi per tasso di NEET (Not in Education Employment or Training) cioè giovani tra quindici e ventinove anni che hanno rinunciato a studiare o a cercare un lavoro.

In Italia la laurea paga meno: fatto pari a 100 il salario per un full time job di un diplomato, vediamo che un laureato nei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e in Europa guadagna rispettivamente il 57% e il 52% in più di un diplomato, in Italia solo il 39%, una distanza che nell’arco della vita lavorativa significa guadagnare il doppio di un diplomato nei Paesi Ocse e in Europa, mentre in Italia questo vantaggio è meno cospicuo, solo il 76% in più.

Inoltre, in tutti i Paesi avanzati avere un titolo di studio terziario conviene perché garantisce migliori livelli di occupazione; in Italia invece il beneficio della laurea è minore. La laurea in Italia ripaga poco dell’investimento: laureiamo pochi giovani perché non sono abbastanza incentivati a farlo, e una volta laureati sono pagati all’incirca come diplomati.”

Salari troppo bassi. Come siamo arrivati a questo?

“Come sostenuto da Draghi – afferma Nifo – ci siamo arrivati per via di un sistema di imprese familiari rimaste piccole, specializzate in settori troppo tradizionali come la manifattura, in cui subiamo la concorrenza dei Paesi low cost, le cosiddette economie dei Paesi emergenti dove i salari sono bassi.

Sono imprese poco innovative, costrette a sopravvivere alla globalizzazione dovuta alla moneta unica, alla crisi finanziaria del 2007 e al Covid. Inoltre, l’impresa quanto più è forte, tanto più riesce a spuntare un prezzo adeguato che le consente di remunerare bene tutti i fattori della produzione. Ma se si presenta debole non è in grado di spuntare markup valorizzando le produzioni e l’unica cosa che riesce a fare è comprimere i costi, in primis i salari.

Con Carmelo Petraglia e Stefano Prezioso, autori del libro ‘Nord e Sud’, abbiamo osservato la struttura delle imprese italiane, suddividendole per assetto proprietario in multinazionali italiane ed estere, gruppi italiani e imprese singole. Ebbene, nel 2019 multinazionali e gruppi erano il 9,5% delle unità produttive e contribuivano alla produzione industriale per il 63%. Il restante 90,5% era invece un nugolo di piccole imprese che contribuiva al Pil per poco più di un terzo.

L’analisi ha anche evidenziato che quel 10% di imprese più strutturate occupa il 51,3% degli addetti in settori nei quali la conoscenza è un fattore rilevante. Al contrario, quel nugolo di oltre il 90% del tessuto produttivo italiano fatto di imprese più piccole ha meno del 25% degli addetti impiegati in settori hi e medium-hi-tech, con evidenti conseguenze in termini di domanda di capitale umano.”