Nel loro Manifesto contro la città autoritaria, il sociologo Alfredo Alietti e l’architetto Romeo Farinella dell’Università di Ferrara denunciano la rigenerazione urbana che favorisce nelle nostre città le classi più ricche e le dinamiche di segregazione socioeconomica ed etnica dei gruppi vulnerabili. Questi fenomeni rischiano di concretizzarsi in maniera ancor più accentuata nei progetti di riqualificazione degli insediamenti informali o baraccopoli, uno degli obiettivi fondamentali del Goal 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite.

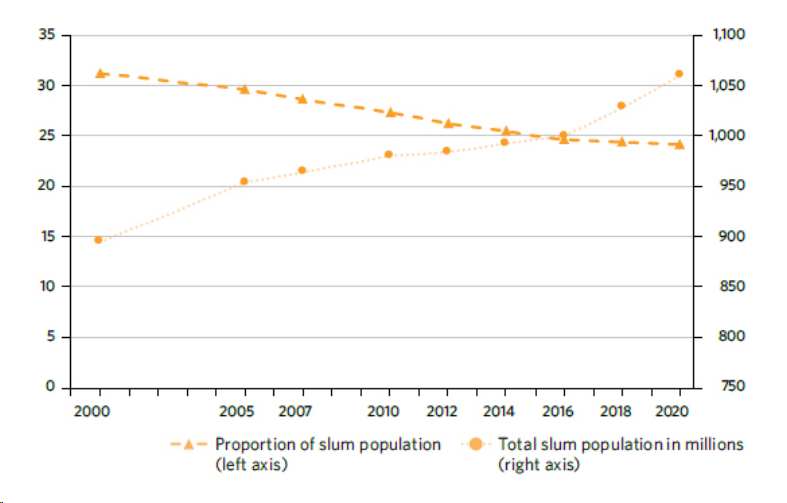

Secondo il “Sustainable Development Goals Report 2023”, nel 2020 circa 1,1 miliardi di persone nel Mondo vivevano in baraccopoli o condizioni simili, di cui l’85% concentrato in tre Regioni: 359 milioni in Asia centrale e meridionale, 306 milioni in Asia orientale e sud-orientale e 230 milioni in Africa sub-sahariana. A causa della crescente urbanizzazione, nei prossimi trent’anni si prevede che si aggiungeranno altri due miliardi di persone.

Secondo Andrea Rigon, docente di Pianificazione partecipata dello sviluppo allo University College of London, i principali errori dei progetti di riqualificazione delle baraccopoli sono due: ricondurre la rigenerazione urbana unicamente alla costruzione di case e infrastrutture, e non riconoscere le relazioni diseguali di potere fra gli abitanti, finendo per legittimarle nei processi partecipativi.

Attraverso l’analisi di esempi specifici di processi di miglioramento degli slum di Nairobi, Rigon identifica tre aspetti interconnessi della diversità che devono essere considerati. Sulla base delle tre dimensioni della giustizia sociale individuate dalla filosofa statunitense Nancy Fraser: riconoscimento (della diversità), redistribuzione (delle risorse) e partecipazione (di tutte e tutti), Rigon propone un approccio “intersezionale” che vada oltre la costruzione di case e infrastrutture.

Riconoscere i differenti bisogni dei residenti oltre la costruzione di case

La maggior parte dei progetti di riqualificazione delle baraccopoli considera gli abitanti come un gruppo omogeneo, con lo stesso bisogno e la stessa priorità, ovvero unità abitative più spaziose e connesse a servizi igienici, acqua, elettricità e strade. Questo approccio fallisce nel comprendere “la diversità nella concettualizzazione dell’abitare, inclusi ciò che costituisce l’abitazione, il suo scopo, l’importanza della posizione e come l’abitare interseca altre aspirazioni” secondo Rigon.

Alcuni residenti hanno infatti altre priorità, come l’essere vicini alle opportunità di lavoro e di sostentamento, il risparmiare per investire nell’istruzione dei propri figli o nel proprio luogo di origine rurale, o, per i più poveri, il trovare abbastanza da mangiare. Nel caso di questi ultimi, “anche se la casa venisse loro fornita gratuitamente, avrebbero comunque difficoltà a pagare per l’acqua e l’elettricità e finirebbero per promuovere la gentrificazione, vendendo o affittando l’appartamento assegnato e trasferendosi in un’altra baraccopoli” spiega il docente.

Questo è quello che è successo a Kibera. “Le persone hanno ricevuto case quando avevano bisogno di mezzi di sostentamento, dunque hanno trasformato le case in mezzi di sostentamento. È improbabile che la fornitura di case non associata a sforzi per rafforzare i mezzi di sostentamento costituisca una soluzione a lungo termine per i bisogni dei residenti.”

Inoltre, per molti residenti l’abitare si estende anche allo spazio pubblico e alle relazioni che si possono costruire in esso, relazioni che a volte sono vitali per il loro sostentamento, ma che possono essere facilmente distrutte dalla ricollocazione voluta dalla riqualificazione. Ad esempio, un’abitazione che funge anche da negozio, che permette di costruire relazioni di mutuo supporto con i clienti, funziona solo se è a livello della strada, e non se viene ricollocata in un palazzo a più piani.

Come ricordano Alietti e Farinella, “abitare il Mondo” va inteso sia nella dimensione fisica, biologica, sia in quella sociale, economica e culturale. Un progetto di rigenerazione urbana che decide di non considerare le relazioni sociali tra i residenti e le loro differenti idee di abitare non potrà che portare benefici solo a una parte della comunità, quella che già ha un reddito migliore.

Le forme di partecipazione collettiva rischiano di nascondere relazioni di potere

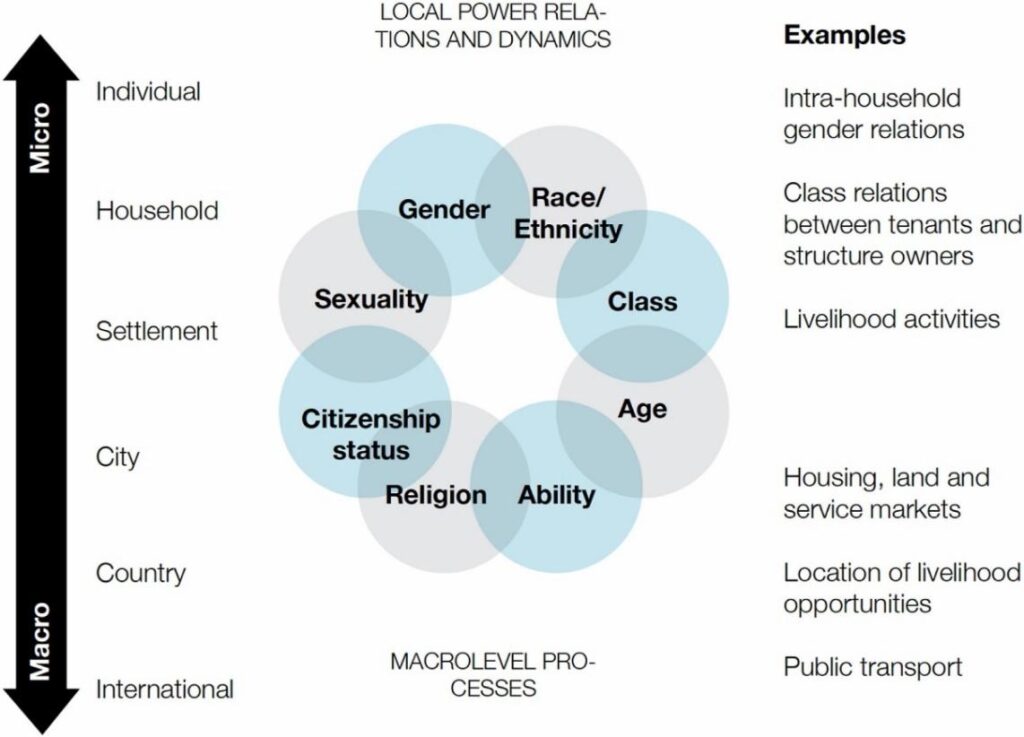

Fallire nel comprendere i diversi bisogni e aspirazioni degli abitanti di una baraccopoli vuole dire non distinguere le loro molteplici e simultanee identità, relative al genere, all’età, alla classe sociale, all’etnia, all’abilità, allo stato di cittadinanza, all’orientamento sessuale, e non riconoscere che queste identità si intersecano creando specifiche relazioni di potere.

In assenza di questo riconoscimento, pure i processi partecipativi finiscono per diventare un sistema tramite cui la voce delle élite locali viene legittimata come la voce di tutta la comunità. Infatti, i membri più svantaggiati “penseranno con attenzione prima di fare affermazioni che sfidano le persone più potenti e i loro interessi. Così, la presenza di chi è marginalizzato nel processo di sviluppo urbano non implica necessariamente che abbia voce” spiega Rigon.

Questo è quello che è successo a Korogocho, in cui le modalità di elezione del comitato consultivo degli abitanti hanno fatto sì che risultasse sbilanciato a favore dei proprietari delle baracche, che erano in minoranza rispetto agli affittuari, ma erano più informati e avevano più potere e anche più tempo per partecipare agli incontri. Come conseguenza, si è optato per la proprietà individuale della terra piuttosto che collettiva, portando benefici solo all’élite minoritaria.

Un altro esempio, racconta Rigon, “è il fatto che, sia a Kibera e a Korogocho, il censimento dei beneficiari ha raccolto solo i nomi del capofamiglia, generalmente identificato con l’uomo nel caso di una coppia. In caso di separazione, l’uomo continua a essere incluso nell’elenco di coloro che hanno diritto ai benefici del progetto, come la terra e l’alloggio, mentre la donna, e spesso i suoi figli, perdono tutti i benefici e rischiano di doversi spostare dall’insediamento.”

“Ogni intervento di riqualificazione di baraccopoli comporta scelte politiche. Ignorare la diversità interna e adottare una narrativa di soluzioni vantaggiose per tutti implica decisioni chiare su quali individui e gruppi porre come priorità” afferma il docente. I membri più vulnerabili, come giovani madri single, disabili, anziani soli, che dovrebbero essere invece i principali beneficiari dei progetti di rigenerazione urbana, vengono così marginalizzati e segregati in zone ancora più povere.

Un processo più lento che trasformi prima di tutto l’infrastruttura umana

Affinché tutte e tutti possano davvero beneficiare della riqualificazione degli insediamenti informali, bisogna innanzitutto adottare un approccio intersezionale, ovvero riconoscere come la combinazione di molteplici identità nella stessa persona possa creare esperienze particolari di discriminazione, e disaggregare i possibili impatti del progetto sui differenti individui.

Considerare la diversità interna, spiega Rigon, “potrebbe implicare processi più lenti, in cui le case arriverebbero in un momento successivo, perché prima ci sono altre priorità da affrontare (come i mezzi di sostentamento). Ciò potrebbe non piacere ai Governi, che pensano in termini del numero di unità abitative costruite.” Inoltre, impostare un percorso riflessivo tramite cui la comunità discuta esplicitamente le relazioni di potere interne, grazie a una facilitazione esterna, può incontrare l’opposizione delle élite locali e richiede pure tempo.

Per cercare di trasformare le relazioni di potere si può, con un approccio intersezionale, selezionare un campione di residenti rappresentativo di tutti i diversi gruppi e coinvolgerli da protagonisti nell’immaginazione e nella pianificazione della rigenerazione urbana, facendoli diventare a tutti gli effetti co-ricercatori. Stabilendo nuove relazioni sociali e producendo conoscenza, questi residenti potranno costruire una coscienza di comunità che sia la voce di tutte e tutti.

Non c’è un metodo unico di riqualificazione urbana inclusiva perché ogni volta le azioni dovranno tenere conto del contesto e rimuovere le specifiche barriere per far sì che la partecipazione non sia una competizione. Prima dell’infrastruttura fisica ciò che bisogna rigenerare è l’infrastruttura umana, partendo dal diritto di ognuna e ognuno di “avere un posto in questo Mondo”, condizione necessaria per realizzare la giustizia sociale e la “città felice”.