“La logica di fondi come il Loss and Damage è una logica di solidarietà, ma bisognerebbe chiedersi se abbia senso fare della lotta ai cambiamenti climatici una questione fondamentalmente finanziaria. Inoltre, nonostante l’ipotesi di un’obbligatorietà della contribuzione mi trovi d’accordo, va considerato il diritto internazionale è privo dei meccanismi coercitivi del diritto nazionale in quanto mitigato dalla sovranità degli Stati, per cui anche in questi casi l’accordo si trova nella misura in cui tutti lo vogliono.” È quanto afferma ad Agenda17 Marco Magri, docente di Diritto amministrativo presso l’Università di Ferrara.

Conclusa la COP 28, rimangono aperti i nodi della giustizia e della finanza climatica. Abbiamo dunque chiesto a Magri se e come gli strumenti del diritto possano intervenire per affrontare la crisi climatica e il peso maggiore che essa ha sui Paesi a basso reddito, che sono anche i meno responsabili dell’emergenza in atto.

La finanza climatica aiuta, ma non risolve la crisi in atto: servono interventi concreti

“C’è un aspetto – prosegue Magri – che mi convince poco: usare i meccanismi economici per abbattere le emissioni. Pur essendo tutti d’accordo che i trasferimenti finanziari debbano arrivare ai Paesi più bisognosi, infatti, bisogna poi vedere in che modo i fondi sono trasferiti, a quali condizioni, chi li gestisce e chi vigila sul loro utilizzo. È il grande problema del miglioramento attraverso incentivi, che capisco essere oggi l’unico possibile ma che ha rischi intrinseci evidenti.

Ad esempio, nel sistema di emission trading europeo c’è il rischio che passi il concetto per cui chi è più ricco, potendo comprare più quote di emissione, possa inquinare di più. Quando si parla di finanza climatica i fondi dovrebbero circolare tenendo conto della situazione concreta e non risolversi in una dimensione economica senza alcun impatto sul reale.

Abbiamo già un sistema internazionale di trasferimenti solidaristici. Dobbiamo dunque chiederci come il Loss and Damage impatta su di esso e perché lo vogliamo fare: se la risposta è per contribuire ulteriormente ad abbattere le emissioni ben venga, se si pensa invece di poter risolvere definitivamente il problema climatico, non credo abbia senso.”

I due significati di giustizia climatica

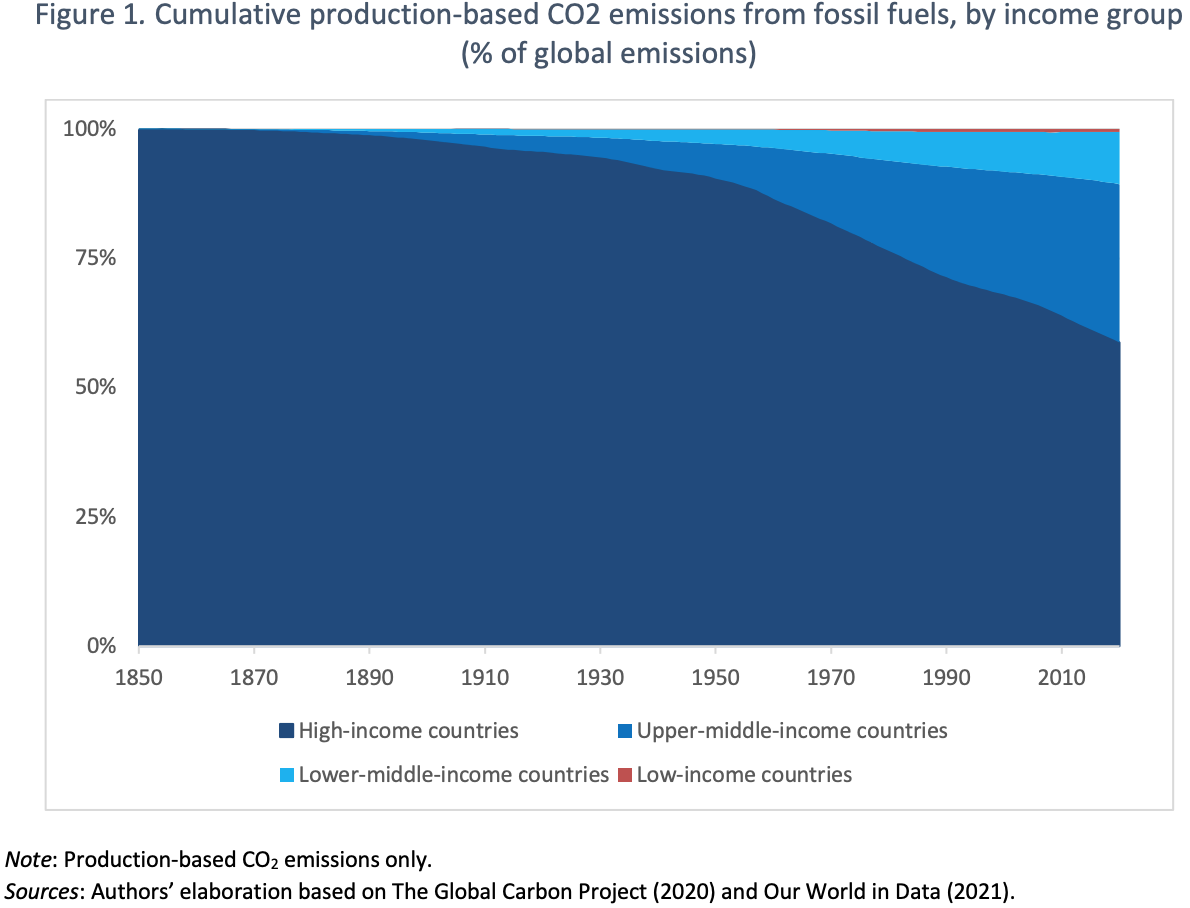

A partire dalla rivoluzione industriale, le nazioni ad alto reddito hanno generato la maggior parte delle emissioni di CO2, mentre quelle dei Paesi poveri, più colpiti dal cambiamento climatico, restano marginali. Tuttavia ancora oggi il carico finanziario nel rispondere alla crisi climatica cade in proporzione più su questi ultimi che su quelli responsabili.

Come evidenziato da un recente report, nel XIX secolo la maggior parte delle emissioni erano infatti dovute al cambiamento nell’uso del suolo in Paesi ad alto reddito, mentre verso la fine del secolo la componente principale diventano le emissioni da combustibili fossili. Nella seconda metà del XX e nel XXI secolo, poi, anche economie emergenti come Cina, Brasile e India accrescono significativamente il loro contributo.

A ciò si aggiunge il peso rilevante della CO2 pro-capite e, anche in questo caso, i Paesi ad alto reddito ne sono i maggiori responsabili, con oltre il 75% del totale tra il 1850 e il 2020.

“Possiamo parlare di giustizia climatica – spiega Magri –, e quindi chiederci se vengano fatti dei progressi, in due accezioni principali. Da un lato guardando all’obiettivo, cioè garantire una maggiore equità anche intergenerazionale. Le Conferenze delle parti (COP) nascono dalla Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite del 1992, dove fu deciso che le parti si sarebbero riunite periodicamente per cercare di portare avanti il loro operato verso un obiettivo. Quindi in questo senso la giustizia climatica si configura come un impegno internazionale degli Stati, nonostante le posizioni su come realizzarla non siano uniformi.

In questa prima accezione la giustizia climatica fa sempre dei passi avanti perché il fatto che le parti si confrontino porta a un’evoluzione: dopodiché bisogna vedere cosa valutiamo noi da esterni e chi sono gli altri attori coinvolti, in quanto è un problema non solo degli Stati ma di tutta l’umanità, compresa quella futura.

Dall’altro lato, giustizia climatica è ricerca del giudice, cioè ci si chiede se abbiamo raggiunto degli standard, quali sono e soprattutto come ha operato lo Stato, che non è più soltanto colui che crea le condizioni, ma è colui che si sottopone a un giudizio. Parlare allora di evoluzione verso un obiettivo diventa più complicato, perché il giudice per sua natura deve applicare il diritto a casi concreti e non perseguire un obiettivo.”

Il ruolo della società civile: chi può rappresentare i diritti?

Prima di COP 28, ci sono stati diversi appelli da parte di gruppi e associazioni affinché i rispettivi Governi e i negoziatori agissero per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’agenda climatica. Secondo Amnesty International, però, l’accordo finale è venuto meno al dovere di proteggere i diritti di miliardi di persone perché non c’è stato un impegno adeguato nell’assistenza da parte dei Paesi sviluppati, lasciando in pericolo popoli nativi, comunità in prima linea e altri gruppi marginalizzati.

“La cosiddetta società civile – conclude il giurista – può sposare una o l’altra accezione di giustizia, cioè andare nella direzione della partecipazione politica o verso il giudice. La dimensione a lei più consona è quella politica, che però sconta i limiti della rappresentanza.

Le associazioni ambientaliste, ad esempio, sono espressioni della società civile ma la loro rappresentatività è da discutere: vorrebbero infatti comparire come coloro che rappresentano i diritti, specie delle generazioni future, ma chi può di fatto affermarsi come tale?

A questo problema si aggiunge la questione di cosa violano gli Stati: nel diritto climatico, contrariamente a quanto si pensa, non vi è un’ampia quantità di norme internazionali. Ci sono molte dichiarazioni e c’è la Convenzione sui cambiamenti climatici, però la normativa sul clima è prevalentemente di tipo tecnico-scientifico per cui un conto è chiedere a un giudice di interpretare una norma, tutt’altro di stabilire quale sia il bene dell’umanità.

Nella causa ‘giudizio universale’, ad esempio, si trasforma il giudice in un decisore pseudo-politico chiamato a stabilire la quantità di emissioni da abbattere, per cui il giudizio diventa complicato. La scienza infatti fornisce l’informazione, ormai universalmente accettata, circa il progressivo peggioramento della situazione climatica, ma stabilire quante emissioni vadano abbattute è un problema scientificamente non uniforme: ci vuole una decisione politica.

Inoltre nel diritto ambientale gli studiosi sanno che secondo la scienza ci sono problemi tecnicamente privi di soluzione: allora ogni intervento può aiutare, ma dobbiamo abbandonare l’idea di ragionare su cosa possa risolvere il problema climatico.”