Sono circa 50mila le specie di animali, piante, alghe e funghi che l’uomo non coltiva né alleva, ma preleva direttamente in natura per alimentarsi, curarsi, produrre energia e molto altro. Questo patrimonio di biodiversità è intaccato in modo sempre più pesante dall’azione umana e molte specie sono sull’orlo dell’estinzione. La situazione è critica non solo per gli organismi selvatici, ma anche per i miliardi di persone che da loro dipendono per sopravvivere.

In un recente report sull’uso sostenibile delle specie selvatiche, l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes), la piattaforma dell’Organizzazione delle nazioni unite (Onu) dedicata alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, delinea le principali criticità e le possibili soluzioni per conservare e gestire in modo sostenibile, a lungo termine, le risorse selvatiche.

Le specie selvatiche sono indispensabili per il sostentamento

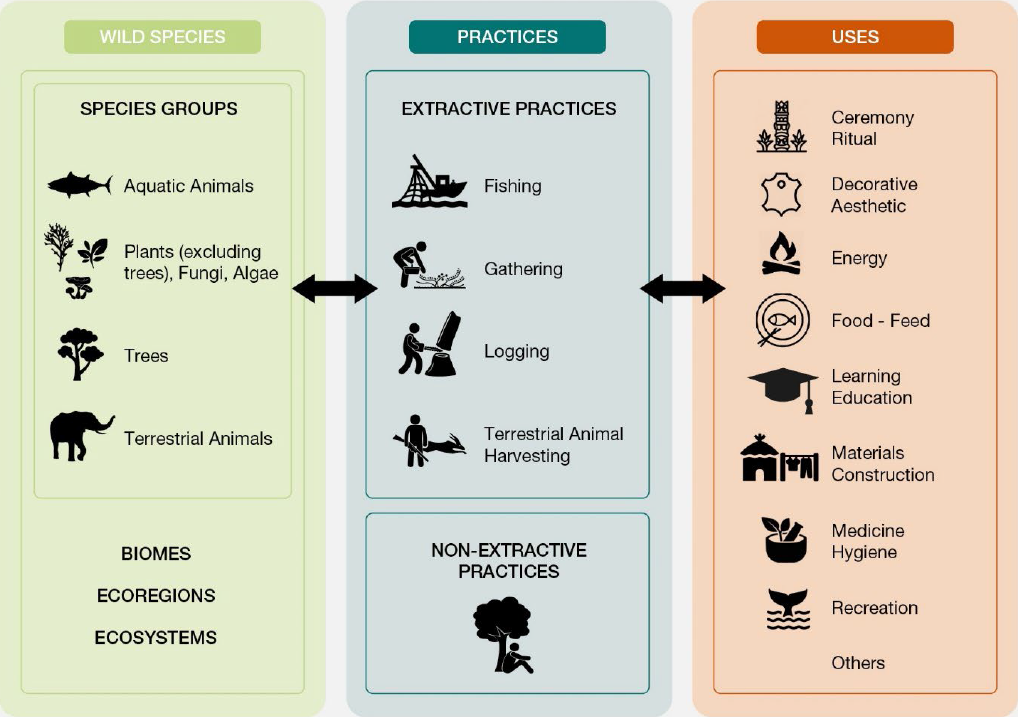

Caccia e pesca, raccolta di erbe e funghi, prelievo di legname: molte attività umane insistono sugli organismi selvatici, con un forte impatto sulla biodiversità. La mole di risorse viventi da cui attingiamo a piene mani è massiccia: 7.500 specie di pesci e altri organismi acquatici; 31.100 specie di piante, di cui 7.400 arboree; 1.500 specie di funghi; 1.700 specie di invertebrati terrestri e 7.500 specie di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Più del 20% di queste (oltre 10mila specie) sono utilizzate a scopo alimentare.

“Il 70% dei poveri del Mondo – afferma in una nota Marla Emery, co-presidente Ipbes – dipende in modo diretto dalle specie selvatiche. Una persona su cinque ottiene cibo e reddito dalla raccolta di piante, alghe e funghi, mentre 2,4 miliardi di persone dipendono dalla legna dei boschi per cucinare. Ma l’uso abituale delle specie selvatiche non riguarda solo i Paesi del Sud del Mondo. Dal pesce che mangiamo ai cosmetici e medicinali, dalle decorazioni alle attività ricreative, l’utilizzo delle specie selvatiche è molto più diffuso e capillare di quanto si pensi.”

Da queste considerazioni prende forma il report, frutto di un lavoro di quattro anni che si è basato su 6.200 fonti e ha coinvolto ottantacinque esperti dell’Ipbes e altri 200 autori internazionali. Dopo aver analizzato i trend di utilizzo delle specie selvatiche negli ultimi vent’anni, il rapporto evidenzia i nodi più problematici e offre indicazioni e strumenti per adottare pratiche d’uso sostenibili.

Dall’uso sostenibile al sovrasfruttamento delle specie selvatiche

Com’è allora la situazione? Partiamo dalle buone notizie. Circa il 34% delle 10.098 specie selvatiche presenti nelle Liste rosse dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (International Union for Conservation of Nature, IUCN) è utilizzato in modo sostenibile.

Nelle aree in cui sono le popolazioni indigene a gestire il prelievo e le altre pratiche d’uso, inoltre, la situazione è meno critica che altrove. Si tratta di oltre 38 milioni di km2 di territorio distribuiti in ottantasette Stati, che corrispondono a circa il 40% delle aree di interesse conservazionistico presenti a livello globale.

In queste regioni, l’uso sostenibile delle risorse selvatiche è parte integrante della storia e della cultura delle comunità locali. Le azioni virtuose includono periodi di sospensione del prelievo, specifiche proibizioni di utilizzo su varia scala spaziale e temporale, designazione di aree e specie sfruttate esclusivamente da gruppi locali.

A livello globale, però, le criticità sono molte. Il sovrasfruttamento è la minaccia più grave negli ecosistemi marini ed è al secondo posto in quelli terrestri e d’acqua dolce. Per fare qualche esempio, più del 37% delle specie di squali rischia di scomparire a causa della pesca o delle catture accidentali, mentre la caccia non sostenibile rappresenta una minaccia per 1341 specie di mammiferi, 669 delle quali sono considerate specie in pericolo o persino a rischio di estinzione.

La situazione non è più rosea sul fronte vegetale. Il 12% delle specie di alberi è minacciato dall’eccessivo taglio di legname e molte piante selvatiche, tra cui cactus, cicadee e orchidee, sono saccheggiate a scopo ornamentale o medicinale. Nell’insieme, il 28-29% delle specie presenti nelle Liste rosse dell’IUCN sono spinte verso l’estinzione anche a causa del prelievo non sostenibile.

Per non parlare poi del traffico, spesso illegale, di specie selvatiche. Il commercio illegale di fauna e flora selvatica è al terzo posto, dopo droga e armi, per volume di affari a livello mondiale. Legname e pesci sono i più commerciati, ma sono molto richiesti anche gli animali selvatici che diventano pet, animali da compagnia. Che si tratti di uccelli, rettili, pesci o mammiferi, le specie interessate sono più di mille e il numero di individui è nell’ordine dei milioni: per esempio, tra il 1980 e il 2015 il commercio internazionale di pappagalli ha superato i 12 milioni di esemplari.

Dal sovrasfruttamento all’uso sostenibile: il caso dell’anguilla

“Anche l’anguilla è oggetto di commercio illegale, oltretutto estremamente remunerativo – spiega ad Agenda17 Giuseppe Castaldelli, docente di Ecologia presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della prevenzione dell’Università di Ferrara – la pesca illegale insiste in particolare sulle ceche, ossia gli individui non ancora maturi, ed è talmente impattante che nei punti dove già ne arrivavano poche ora non se ne vedono più. Dove finiscono? Nei mercati asiatici, dove vengono ingrassate e mangiate nei ristoranti di alta cucina.”

L’anguilla è un caso emblematico di specie selvatica pesantemente sovrasfruttata, tanto da essere quasi scomparsa dai nostri fiumi e lagune. Il progetto europeo Lifeel, che coinvolge l’Università di Ferrara insieme all’Università di Bologna, le Regioni Lombardia (capofila) ed Emilia-Romagna, i Parchi Delta del Po e Ticino e Demeter, un ente di ricerca ministeriale greco, è il primo progetto di conservazione e uso sostenibile che abbraccia l’intero bacino del fiume Po.

“Una volta le anguille arrivavano fin sotto i nevai lombardi e svizzeri – evidenzia Castaldelli – ma a partire dal dopoguerra le dighe e sbarramenti, le bonifiche e soprattutto la pesca eccessiva hanno portato al calo progressivo dello stock. La situazione oggi è drammatica: siamo ormai al di sotto dell’1% delle anguille che si contavano negli anni Sessanta.”

Il Delta del Po è un’area cruciale per questo pesce dal ciclo di vita sorprendente. Tutte le anguille del Mondo si riproducono nel mare dei Sargassi, davanti alle coste orientali statunitensi. Poi i giovani attraversano l’Atlantico, trasportati dalle correnti, e dopo un anno una parte della popolazione entra in Mediterraneo. Alcuni individui, dopo aver percorso circa 8mila chilometri, arrivano fino a Comacchio e al Delta del Po completando un viaggio di un anno e mezzo.

“Il Delta del Po per noi è molto importante – prosegue il docente – perché in questo momento la specie soffre e i punti più lontani dalle aree riproduttive segnano la gravità della scomparsa. Con i nostri interventi, vogliamo aumentare il numero di adulti nel bacino del Po, a partire dal Delta e dalle aree limitrofe.

Le anguille di Comacchio, in particolare, per le loro caratteristiche sono un patrimonio riproduttivo importantissimo a livello globale. Ma oggi qui ne arrivano cento volte di meno rispetto a una ventina di anni fa, e se il trend prosegue tra qualche tempo non ce ne saranno più.”

Strumenti e soluzioni: norme, incentivi e coinvolgimento di indigeni e locali

Il caso dell’anguilla è emblematico per diverse ragioni. Oltre alle pratiche d’uso, come appunto la pesca – e sovrappesca, ci sono infatti altri fattori che incidono sull’utilizzo, sostenibile o meno, delle risorse. In particolare, vanno messi in conto i driver che influenzano in modo negativo l’abbondanza e la distribuzione delle specie selvatiche, come la trasformazione del territorio (si pensi alle dighe e alle bonifiche nel caso dell’anguilla), il cambiamento climatico, l’inquinamento e le specie aliene invasive. Tutti fattori che sono in continua evoluzione e che vanno indagati costantemente, di pari passo con i monitoraggi delle popolazioni di selvatici.

Quali, a questo punto, le soluzioni? Come sempre, bisogna agire su più fronti e con politiche d’intervento calate nel contesto sociale ed ecologico locale. Accordi, norme e regolamenti d’uso calibrati sull’andamento delle specie selvatiche sono il primo e più ovvio strumento. Ma per essere efficaci, le regolamentazioni devono essere eque e inclusive nei confronti delle popolazioni indigene e delle comunità locali.

La partecipazione va sostenuta anche con incentivi, come le certificazioni di sostenibilità che oltre alla valenza ecologica ed etica offrono benefici di mercato. Fondamentali, poi, sono i processi partecipativi per educare e responsabilizzare alla sostenibilità facendo tesoro del patrimonio di conoscenze indigene e locali.

“La gestione della biodiversità da parte delle popolazioni indigene – conclude Emery – affonda spesso le radici nelle conoscenze, nelle pratiche e nella spiritualità locali. L’uso sostenibile delle specie selvatiche è parte integrante dell’esistenza e dell’identità di molte popolazioni indigene e comunità locali. Pratiche e culture sono diverse, ma condividono alcuni valori fondamentali: trattare la natura con rispetto, ricambiare per ciò che si prende, evitare gli sprechi, distribuire in modo equo i benefici ottenuti. Il dialogo tra scienziati e popolazioni indigene è un punto di forza per l’uso sostenibile delle specie selvatiche.”