“Non esistono una finanza buona e una finanza cattiva: esiste la finanza che si muove per convenienze relative. Oggi investiamo molto nel green per diversi motivi, ma allo stesso tempo rimane conveniente anche investire nel fossile perché ha un rendimento maggiore a fronte della crescente domanda di energia. In questo scenario, l’unica via praticabile è una tassa globale sulla CO2.” È quanto dichiara ad Agenda17 Roberto Fazioli, docente di Economia dell’energia e dell’ambiente presso l’Università di Ferrara.

Anche di questo si è parlato alla Conferenza delle parti di Glasgow (Conference of Parties, COP26), da poco conclusasi con la firma al ribasso degli accordi finali. La terza giornata ha visto infatti protagonista la finanza per il clima, ma i risultati non sono stati del tutto soddisfacenti.

L’attuale disposizione dei finanziamenti è infatti giudicata insufficiente soprattutto per sostenere i Paesi più poveri, anche considerando l’ulteriore slittamento dell’obiettivo (stabilito alla COP15 e finora mai raggiunto) di erogare, da parte dei Paesi sviluppati, 100 miliardi di dollari l’anno a supporto dei Paesi in via di sviluppo.

Nella bozza di decisioni in tema di finanza climatica è stato fissato un programma di lavoro ad hoc dal 2022 al 2024. Ci saranno consultazioni con il Comitato permanente delle finanze (istituito da COP16 per assistere le Parti in materia finanziaria), le Nazioni unite, gli esperti di finanza climatica, il mondo accademico, il settore privato e la società civile. Ci saranno inoltre “dialoghi ministeriali” per garantire l’impegno politico e un dibattito aperto.

L’accordo è di “rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente al clima”, con una valutazione biennale di questi flussi e un rapporto sulle esigenze dei Paesi in via di sviluppo redatto dal Comitato. Le parti coinvolte, comprese le istituzioni finanziarie, dovranno presentare il loro punto di vista su questi obiettivi a febbraio e agosto 2022.

Critiche alla Glasgow Financial Alliance for Net Zero che dovrebbe guidare la finanza all’economia zero CO2

Nel contesto di COP26 è inoltre nata la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) su iniziativa di Mark Carney, inviato speciale delle Nazioni Unite per la finanza climatica e consigliere finanziario di Boris Johnson per COP26, e del COP26 Private Finance Hub.

Attualmente include 450 società in quarantacinque Paesi, per un totale di oltre 130 trilioni di dollari gestiti (oltre il 40% degli asset finanziari globali). La GFANZ risponderà al Financial Stability Board del G20 e ha l’obiettivo di guidare le istituzioni finanziarie di tutto il Mondo verso un’economia a zero emissioni entro il 2050.

Non mancano però le critiche. Secondo il rapporto It’s not what you say, it’s what you do dell’organizzazione non governativa Reclaim Finance, l’approccio di queste alleanze è lento e opaco. Manca un’azione immediata e trasparente e non è richiesto ai membri di interrompere i finanziamenti alle fonti fossili.

Secondo il Fondo monetario internazionale servono finanziamenti maggiori

Il Fondo monetario internazionale (Fmi – International Monetary Fund, IMF) fa notare come la finestra di opportunità per contenere il riscaldamento globale tra 1,5 e 2 gradi si stia chiudendo rapidamente. Da parte dei leader riuniti a Glasgow mancano impegni a breve termine: anche se le promesse per il 2030 fossero mantenute, significherebbe soltanto una riduzione da uno a due terzi di quanto necessario per limitare l’aumento della temperatura.

Restare entro l’aumento di 2 gradi costerebbe dallo 0,2 al 1,2% del Prodotto interno lordo, con l’onere maggiore a carico dei Paesi ricchi e la necessità di un finanziamento più consistente per sostenere le economie emergenti. Per questo è necessario aumentare anche i finanziamenti privati, soprattutto per rendere accessibili le tecnologie pulite.

La finanza si muove sempre per rendimento, non per etica

“Quando si parla di grandi istituzioni finanziarie – afferma Fazioli – bisogna fare chiarezza all’interno di un dibattito fortemente ideologizzato. Sono infatti in gioco interessi straordinari, che mi inducono a ritenere gli ultimi decenni di discussione sul new green deal come un dibattito che, in realtà, cela una transizione di politica industriale globale, di riposizionamento di molti Paesi e di focalizzazione sui temi dell’energia.

In questo contesto, le istituzioni finanziarie sono o soggetti che stampano moneta – quindi le banche centrali –, e con obiettivi di carattere istituzionale che prescindono dagli indirizzi di policy, oppure i grandi fondi di investimento e le merchant bank, quindi i finanziatori delle grandi industrie.

Questi fondi sono composti da quotisti, i grandi risparmiatori le cui risorse devono essere gestite tramite essi. L’interesse dell’allocatore di queste risorse, piccole o grandi che siano, ha da sempre un solo obiettivo: massimizzare il rendimento. Non c’è nessun’altra etica e di questo bisogna essere consapevoli, oltre ogni ipocrisia.”

L’allocazione di queste risorse non segue quindi scelte etiche. Il tema della sostenibilità deve confrontarsi con le economie di mercato e, per indirizzare in tal senso le scelte di investimento, è necessario che gli obiettivi di sostenibilità diventino dei catalizzatori di convenienza.

Per attrarre gli investimenti è necessario renderli convenienti

“Per farlo – prosegue Fazioli – dobbiamo capire cosa vogliono dire le politiche green. Oggi investiamo in questo settore non perché ci siamo riscoperti eticamente orientati, ma perché, nei contesti democratici, il policymaker deve catturare il massimo del consenso che, in questo momento, è più o meno pilotato verso obiettivi di sostenibilità.

Ne deriva che il decisore è orientato a favorire processi di transizione energetica verso modelli sostenibili, mentre a sua volta chi deve investire nel medio-lungo periodo va dove la business line sottostante gli investimenti è conveniente. Oggi lo è il settore ambientale perché è incentivato, ha la garanzia istituzionale degli Stati ed è una tendenza di lungo termine.”

Il fossile rimane però ancora troppo forte perché costa meno e rende di più

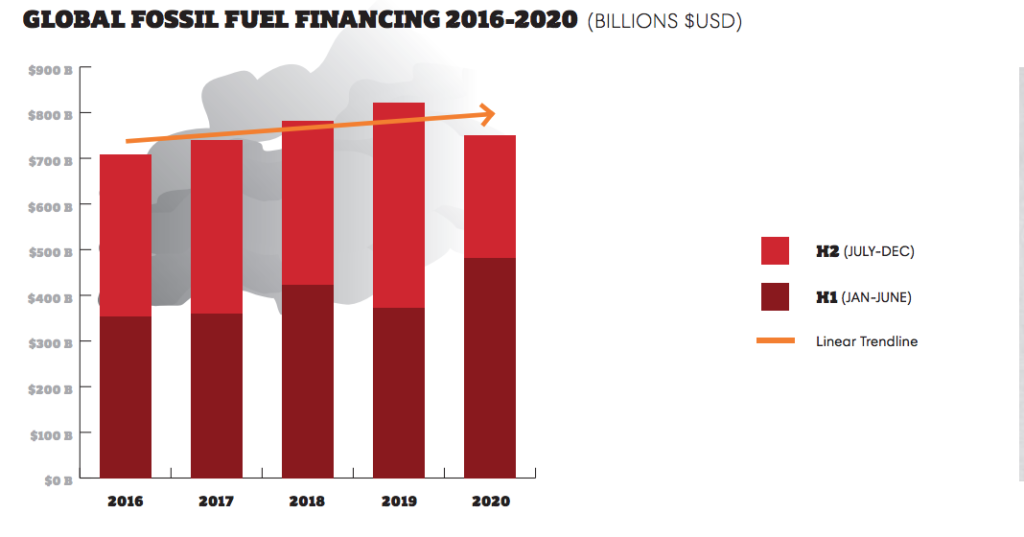

Secondo il Fossil Fuel Financial Report 2021 dal 2016 al 2020 le sessanta maggiori banche commerciali e di investimento a livello mondiale hanno finanziato con 3,8 trilioni di dollari i combustibili fossili.

Nel 2020 c’è stato un calo del 9% nei finanziamenti dovuto al calo della domanda e della produzione di combustibili fossili, ma i livelli rimangono comunque più alti rispetto al 2016, anno successivo l’adozione degli Accordi di Parigi. Secondo il report, la tendenza va nella direzione sbagliata ed è necessario per le banche stabilire politiche che blocchino questi finanziamenti.

Come sottolinea Fazioli “C’è un problema di sostenibilità economico-finanziaria: cosa succede se sosteniamo un trend tecnologico che ex ante definiamo sostenibile, ma che costa e ha rendimenti peggiori delle fonti fossili? Succede che lo dobbiamo ulteriormente incentivare.

Quindi, ad esempio, se il prezzo degli idrocarburi cala, incentivare le fonti rinnovabili costerà sempre di più perché devo sostenere il gap di rendimento. Devo cioè far pagare di più la CO2, introducendo soluzioni come la carbon tax, i sistemi europei Emission Trading Scheme (EU ETS) con i carbon permits e così via.

Quindi, quanto più le autorità di regolazione riescono a incidere sui prezzi naturali rendendo sconveniente puntare sugli idrocarburi, tanto più i fondi di investimento seguiranno questa strada. È chiaro che subentrano poi anche le campagne di marketing più o meno greenwashing, però prima di tutto devo attrarre i risparmi in termini di convenienze.”

L’unica vera soluzione è una tassa sul carbone uguale per tutti

“Lo sforzo verso la transizione – prosegue Fazioli – non può che essere internazionale: se parliamo di global warming, allora ci vogliono global policy. Difficilmente, per motivi di competitività e di incertezza politica, i Paesi agiranno da soli, per cui dovremmo superare a livello internazionale i vincoli di politica economica.

Ricordiamoci che il concetto di sostenibilità, oltre all’aspetto ambientale e a quello sociale, ha prima di tutto un requisito di natura economico-finanziaria: qualsiasi cosa pensiamo di fare deve essere finanziariamente sostenibile, perché viviamo in un’economia di mercato.

Se facciamo pagare beni e servizi per il loro contenuto di CO2, la gente si ribella perché paga di più. Dobbiamo partire allora smettendo di comprare i prodotti di Paesi carbon intensive. Solo così possiamo indurli a prenderne in esame il costo, altrimenti non ha senso un’Italia che va a piedi ma usa cellulari e pannelli prodotti da Cina e India, che non a caso alla COP26 hanno spostato il termine al 2070.”

Un grande limite a questa tassa è infatti dettato da obiezioni di giustizia climatica. Basandosi sui dati delle emissioni dal 1850 a oggi, sul podio troviamo Stati Uniti, Cina e Russia. La Cina è responsabile dell’11.4% delle emissioni cumulative di CO2, soprattutto con il boom economico del 2000, a partire dal quale le sue emissioni sono più che triplicate.

A chi spetta quindi oggi pagare di più? In passato Stati Uniti e Germania hanno avuto lo stesso ruolo che oggi ricopre la Cina e le responsabilità dovrebbero essere ripartite anche in considerazione di tali fattori.

Secondo Fmi, il prezzo minimo del carbone dovrebbe essere equo (con prezzi diversi in base al livello di sviluppo economico), pragmatico (consentire a livello nazionale di implementarlo con misure non tariffarie che conducano agli stessi risultati) e collaborativo (per evitare margini di conflitto qualora alcuni Paesi decidessero di non proseguire su questa linea).

“Capisco perfettamente – commenta Fazioli – che Paesi come l’India rivendichino le responsabilità storiche. Però la storia è unidirezionale: se il global warming è un problema forte e urgente, non si può far leva sulle differenze storiche, altrimenti non se ne viene a capo.

Se vogliamo avere meno CO2 in giro, devono chiudere le fabbriche lì dove oggi c’è maggiore produzione di CO2. Non è politicamente corretto però è così, e non lo dico io ma gli stessi premier di riferimento che hanno rimandato tutto al 2070.

Una tassa uguale per tutti sulla CO2 è iniqua dal punto di vista storico, ma non vedo altre vie praticabili perché solo così cambiano le convenienze relative. Bisogna rassegnarsi alle contingenze storiche nella misura in cui si ritiene che le attività antropiche siano la causa principale del cambiamento climatico. È questo il problema principale perché poi il resto viene da sé, compresi i finanziamenti pubblici e privati.”